不起訴による釈放後や保釈後に余罪が発覚して再逮捕される可能性は?

- その他

- 釈放後

- 余罪

神奈川県警察が公表する過去の犯罪統計資料によると、令和4年中に認知された刑法犯罪は36575件あるうち、検挙された件数は16567件でした。統計で表れている通り、犯罪が起きたことが発覚したとしても、そのすべてが検挙されたり刑事裁判で裁かれたりするわけではありません。

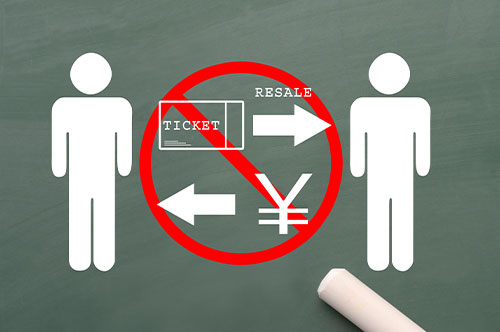

他方で、ひとつの犯罪について不起訴や保釈によって釈放されたとしても、別の罪(余罪)を犯している場合には、後日再逮捕される可能性があります。本コラムでは、余罪とは何か、余罪の発覚から再逮捕されるまでの流れ、余罪が刑の重さに及ぼす影響、再逮捕後の手続きの流れなどについて、ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスの弁護士が解説します。

目次

1、余罪とは?

余罪とは、被疑者(罪の疑いをかけられている者)が犯したと疑われる「現在捜査が行われている犯罪とは別の犯罪」を意味します。

たとえば、A店とB店で相次いで窃盗を行ったケースで、A店での窃盗のみが捜査の対象となっている場合には、B店での窃盗が余罪に当たります。

特に、ある犯罪の疑いによって身柄拘束されている被疑者に対し、他にも犯した罪がないかを取り調べることを「余罪取り調べ」と呼んでいます。

2、余罪はどのようにして発覚するのか?

余罪は、さまざまなきっかけから発覚します。特によく見られる余罪発覚のきっかけとしては、以下のパターンが挙げられます。

-

(1)本罪の取り調べの最中に発覚する

捜査機関が本罪について被疑者を取り調べている最中に、被疑者の供述から余罪が発覚するケースがあります。

なお、余罪の取り調べを行うことを目的として、被疑者を本罪で身柄拘束することは違法な「別件逮捕」に当たります。

しかし、被疑者が同意している場合や、本罪と余罪が密接に関連している場合には、本罪の取り調べの一環として、余罪取り調べも認められると解されています。 -

(2)共犯者の供述から発覚する

被疑者本人が余罪について口をつぐんでいても、共犯者の供述から余罪が発覚する可能性があります。

共犯者としては、他にも犯人がいることを供述することによって、自分だけが責任を負う事態を回避できますから、別の犯人の余罪について供述する動機付けは強いといえるでしょう。 -

(3)被害届から発覚する

本罪について釈放された後で、余罪の被害者が被害届を提出したことにより、余罪が発覚することがあります。

特に、詐欺罪などが大々的に報道されたケースでは、余罪の被害者が報道を見て被害事実に気づき、被害届を提出するケースが多いです。

3、釈放後に余罪が発覚した場合、逮捕される?

本罪について釈放されたとしても、後に余罪が発覚した場合には、改めて逮捕・勾留される可能性があるので注意が必要です。

-

(1)再逮捕再勾留禁止の原則について

再逮捕に関しては、「再逮捕再勾留禁止の原則」という刑事訴訟法上の大原則が存在します。

再逮捕再勾留禁止の原則とは

同一の犯罪事実について、逮捕・勾留を複数回行うことを認めない原則

刑事手続きにおける身柄拘束は、被疑者の人権に対する重大な制限に当たるため、軽々に行うことは許されません。そのため、ひとつの犯罪に対しては、原則として逮捕・勾留は1回ずつのみと決められているのです。

-

(2)本罪とは別の余罪に関しては、再逮捕が可能

「再逮捕再勾留禁止の原則」は、あくまでも同一の犯罪について逮捕・勾留を1回に限るものです。

この点余罪は、本罪とは別の犯罪になりますので、再逮捕再勾留禁止の原則が適用されません。したがって、本罪についてすでに釈放された場合でも、余罪について被疑者を再逮捕することは可能ということになります。

4、余罪が量刑に及ぼす影響は?

本罪で起訴された後に余罪で再逮捕された場合、余罪があるという事実が、刑の重さを判断する量刑にどう影響するのか気になるところです。

余罪が量刑上考慮されるかどうかは、余罪が起訴されているか否かによって判断が異なります。ケースごとに見ていきましょう。

-

(1)本罪と余罪が併せて起訴された場合|併合罪として処断される

本罪と併せて余罪が起訴された場合、本罪と余罪は「併合罪」の関係に立ちます(刑法第45条)。

併合罪の場合、もっとも重い罪の法定刑の長期を1.5倍したものが、量刑の上限となります。

ただし、各罪について定められた法定刑の長期の合計を超えることはできません(刑法第47条)。併合罪における刑罰の例- 窃盗罪(10年以下の懲役)+窃盗罪(10年以下の懲役)→15年以下の懲役

- 窃盗罪(10年以下の懲役)+暴行罪(2年以下の懲役)→12年以下の懲役

-

(2)余罪では起訴されていない場合|量刑事情として考慮される場合がある

これに対して、本罪のみ起訴され、余罪については起訴されていない場合には、余罪について処罰を行うことはできません。

したがって、実質的に余罪を処罰する趣旨で、本罪の量刑を加重することは許されないことになります。

ただし、本罪の公判手続きの中で、余罪に関して何らかの事実認定が行われるケースもあります。その場合、余罪を実質的に処罰する趣旨ではなく、あくまでも被告人の性格・経歴・犯罪の動機・目的・方法などの情状を推しはかるために、余罪の事実を量刑資料とすることは認められると解されています。

当然ながら、本罪の犯罪事実の内容と、本罪に関連する情状事実がメインの量刑要素となります。そのため、余罪について起訴されていない場合には、余罪が量刑に与える影響は軽微なものといえるでしょう。

5、余罪で再逮捕された後の流れ

本罪での釈放後、余罪で再逮捕された後の手続きの流れは、基本的に本罪のケース(1回目の逮捕)と同様です。再逮捕後の手続きは、大まかに以下の流れで進行します。

-

(1)最大23日間の逮捕・起訴前勾留

余罪で再逮捕されると、逮捕は最大で72時間(3日間)継続します(刑事訴訟法第205条第2項)。

検察官は、逮捕期間後も引き続き身柄拘束を行う必要があると判断した場合、裁判官に対して勾留請求を行います。裁判官は、被疑者が余罪を犯したことを疑うに足る相当な理由があり、かつ住居不定・罪証隠滅のおそれ・逃亡のおそれのいずれかを満たす場合には、被疑者の勾留を認めます(同法第207条第1項、第60条第1項)。

起訴される前の勾留を「起訴前勾留」と呼び、起訴前勾留期間は原則10日間、延長により最大20日間です(同法第208条第1項、第2項)。

逮捕・起訴前勾留の期間をトータルすると、最大で23日間、起訴前の身柄拘束が続くことになります。 -

(2)検察官による起訴または不起訴

検察官は、上記の身柄拘束中に、余罪について被疑者を起訴すべきかどうかを判断します(刑事訴訟法第247条)。

被疑者が有罪であるという確信があったとしても、余罪が軽微なケースや、被疑者によい情状が多いケースなどでは、起訴が見送られるケースもあります(起訴猶予)。被疑者が不起訴となった場合は、そこで刑事手続きは終了です。

一方、被疑者が起訴された場合は、「起訴後勾留」に切り替えて引き続き身柄拘束が行われます。 -

(3)公判手続き

余罪については、本罪と同じ公判手続きで審理されます。公判手続きでは、検察官が証拠により犯罪事実を立証し、被告人に対する求刑を行います。

被告人は、検察官立証に対して、罪を否認するのか、あるいは罪を認めたうえで寛大な判決を求めるのかの選択を迫られます。

犯罪の動かぬ証拠がある場合には、罪を認めた方が量刑上有利に働くと考えられるので、弁護士に相談しながら方針を定めて対応しましょう。 -

(4)判決

裁判官が心証を固めた段階で、公判手続きは結審され、被告人に対して判決が言い渡されます(刑法第342条)。

判決に対しては、高等裁判所に対する控訴、さらに最高裁判所に対する上告が認められています。控訴・上告の手続きを経て、判決が確定した場合、刑の執行(収監、罰金の納付など)へと移行します。

6、まとめ

余罪で再逮捕され、さらに起訴されてしまった場合、本罪と併せて重い量刑が科されることが想定されます。重い刑事処分を避けるためには、できる限り余罪についての不起訴を回避するため、起訴前の段階で弁護士に弁護活動を依頼することが大切です。

ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスでは、刑事事件を専門的に取り扱うチームが、依頼者を刑事手続きから一刻も早く解放できるようにサポートします。被害者との示談を中心として、不起訴に向けた弁護活動を行い、仮に起訴されてしまった場合でも、公判手続きに向けた対策を親身になってアドバイスすることが可能です。。

さらに、逮捕・勾留中はご家族などとコミュニケーションをとることが難しくなりますが、弁護士にご依頼いただければ、外部のご家族との窓口を担当することも可能です。ご家族とのコミュニケーションが円滑になれば、身柄拘束中の心の安定を保つことにつながります。

令和3年度の犯罪白書によると、令和2年における刑法犯により検挙された者のうち再犯者率は49.1%でした。余罪について再逮捕されるのではないかと懸念されている方や、そのご家族の方は、まずはお早めにベリーベスト法律事務所 横浜オフィスへご相談ください。

- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています